Hace veintiún años, en medio de risas, una tríada de amigos se reunió en busca de algo que los representara a ellos y a su comunidad. El encuentro abrió las puertas hacia la creación de un espacio para visibilizar la identidad afrodescendiente en Popayán y el resto del país.

Agrupación “De Mar y Río”cerrando el evento con broche de oro. Foto: Lucía Hinestroza.

Escrito por: Nasly Lucía Hinestroza Riascos – naslyhinestroza@unicauca.edu.co

*Especial Co.marca/Alianza El Liberal

El ambiente saturado de aromas que evocaban el mar y la tierra: pescado frito, empanadas, ceviche, cocadas. Las fragancias: dulces, cítricas, amaderadas. La bulla: salsa, currulao, las voces elevadas de la negritud. El baile: manos arriba, saltos y movimiento de caderas al son de las melodías reflejaban la vivacidad del evento. “Si no vamos al pueblo, el pueblo viene a nosotros”, se suele decir en las tierras del Pacífico Caucano. En Popayán, mientras muchos se preparan para recibir la Semana Santa, otros participan del Encuentro de Colonias Afrodescendientes “Isaac Góngora” (XIX edición) que se realizará entre el 15 y 19 de abril en el polideportivo Alfonso López. Este texto hace memoria de lo vivido en el encuentro del año pasado, una jornada cargada de memoria, identidad y resistencia afro que sigue inspirando a quienes sienten la propia.

Génesis: una noche de amigos

En los siglos XVII y XVIII Popayán fue pujante gracias a la mano de obra esclava negra e indígena que explotó las minas de oro y las haciendas, lo que sirvió para que se constituyera, junto a la Gobernación del Cauca, en una de las regiones coloniales más importantes de la Nueva Granada, se dice en el artículo “Arqueología e historia de africanos y afrodescendientes en el Cauca, Colombia”, publicado en el año 2020 y escrito por Diógenes Patiño y Martha Hernández.

“Esclavócrata”. Es la palabra que usa el escritor y etnoinvestigador Alfredo Vanín, nacido a orillas del río Saija ubicado en la parte nororiental del municipio de Timbiquí, para referirse a la ciudad de Popayán como uno de los centros esclavistas de negros más grandes del suroccidente colombiano, donde se decidía la suerte de lo que serían las sociedades del Pacífico Colombiano. Vanín hizo esta afirmación el 31 de enero del año 2012 en el diario El País de Cali en el artículo “Popayán: ciudad blanca, memoria afro”.

Quizás por eso, una noche de Semana Santa del 2004, mientras pasaban grandes imágenes alumbradas por velas enormes y gente que transitaba en fila india por las calles del Centro Histórico, Herlin Jair Torres Riascos, Oither Manuel Candelo Riascos e Isaac Góngora Granja, quienes se encontraban en el parque Francisco José de Caldas, sintieron que no se veían reflejados en aquellas prácticas.

—¿Por qué mejor no utilizamos este espacio de Semana Santa en el que tenemos receso universitario y nos juntamos para jugar fútbol un rato, las principales colonias que estamos aquí: López de Micay, Guapi y Timbiquí? — se preguntó Herlin ante sus amigos.

Así lo hicieron. Se fueron a una cancha del barrio Las Ferias, que en ese momento era donde mayoritariamente vivían los afros en Popayán, y ahí empezaron con eso que hoy se ha convertido en el Encuentro de Colonias Afrodescendientes “Isaac Góngora”, cuyo objetivo es promover, expandir y preservar el conocimiento de las tradiciones culturales de la comunidad afrodescendiente.

La travesía: cruzando fronteras de memoria

Eran las 3:20 p.m. del sábado 30 de marzo de 2024 cuando estaba a las afueras del polideportivo Alfonso López, ubicado al sur de la ciudad de Popayán, a pocas cuadras del Centro Histórico. Había una gran cantidad de vendedores ambulantes que aprovechaban el día, pues se estaba llevando a cabo la edición número XVIII del Encuentro de Colonias Afrodescendientes “Isaac Góngora”, evento que se realiza cada año durante la Semana Santa. Un espacio intercultural donde se reúnen personas de las diferentes colonias afros para gozar de la cultura, gastronomía, deportes y conferencias.

Desde afuera observaba a la multitud que se movía como hormigas en busca del dulce. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Cauca se ubica en el puesto número 5 de los departamentos con mayor volumen de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera con 245.362 personas.

Para ingresar al polideportivo se debía hacer fila: una para hombres y otra para mujeres por cuestión de orden y seguridad. El calor y la alegría se sentían en cada centímetro, con la canción “Memoria de Justino” de fondo y el bullicio retumbando en mis oídos. Poco después, me pusieron una manilla color verde y logré entrar. Al lado izquierdo estaba la cancha principal con las graderías totalmente llenas, la gente esperaba el partido final de fútbol entre Kopana Popayán vs. López de Micay.

Partido final, Kopana Popayán vs López de Micay. Foto: Lucía Hinestroza.

Partido final, Kopana Popayán vs López de Micay. Foto: Lucía Hinestroza.

En cada rincón del polideportivo había grupos de amigos compartiendo y recordando sus anécdotas, mientras en su mano alguno de ellos sostenía una botella viche, una bebida que cuando se toma deja una calentura en la garganta.

—Oiga, esto sí es sabroso— resonó una voz gruesa. Las risas y los abrazos daban cuenta de lo importante que es tener un espacio para el reencuentro.

En el lugar también había carpas con muchos emprendimientos, desde bebidas ancestrales como el arrechón (dulce), curado (fuerte), tomaseca (con hierbas medicinales), hasta productos para el cabello afro como “Leche pal Pelo” y “Herencia”. Los stands de comida de mar no podían faltar, el olor de las empanadas de camarón llegaba hasta mí.

Un letrero que decía “Regional del Pacífico” y las bebidas que tenían una peculiar presentación llamaron mi atención. Pregunté por los productos.

—Mi marca se llama Regional del Pacífico, es una bebida hecha a base de viche, una presentación exclusiva. Es una combinación entre curado y tomaseca, esos dos productos traen beneficios para el cuerpo, ayudan con la rinitis, la ansiedad, estrés, insomnio — dijo Freddy Riascos mientras señalaba las diferentes bebidas.

Freddy Riascos y su emprendimiento de bebidas ancestrales “Regional del Pacífico”. Foto: Lucía Hinestroza.

Según el Ministerio de Cultura de Colombia, el viche fue inscrito en el año 2021 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional. Esta bebida ha sido parte de la cotidianidad del pueblo negro y toma vida al interior de cada comunidad y familia en prácticas ancestrales, ya que se usa para curar heridas, sanar mordeduras de culebras, sacar el “mal de ojo”, los cólicos, y mezclado con ajo, controla los parásitos.

Caminando con el legado de nuestros ancestros

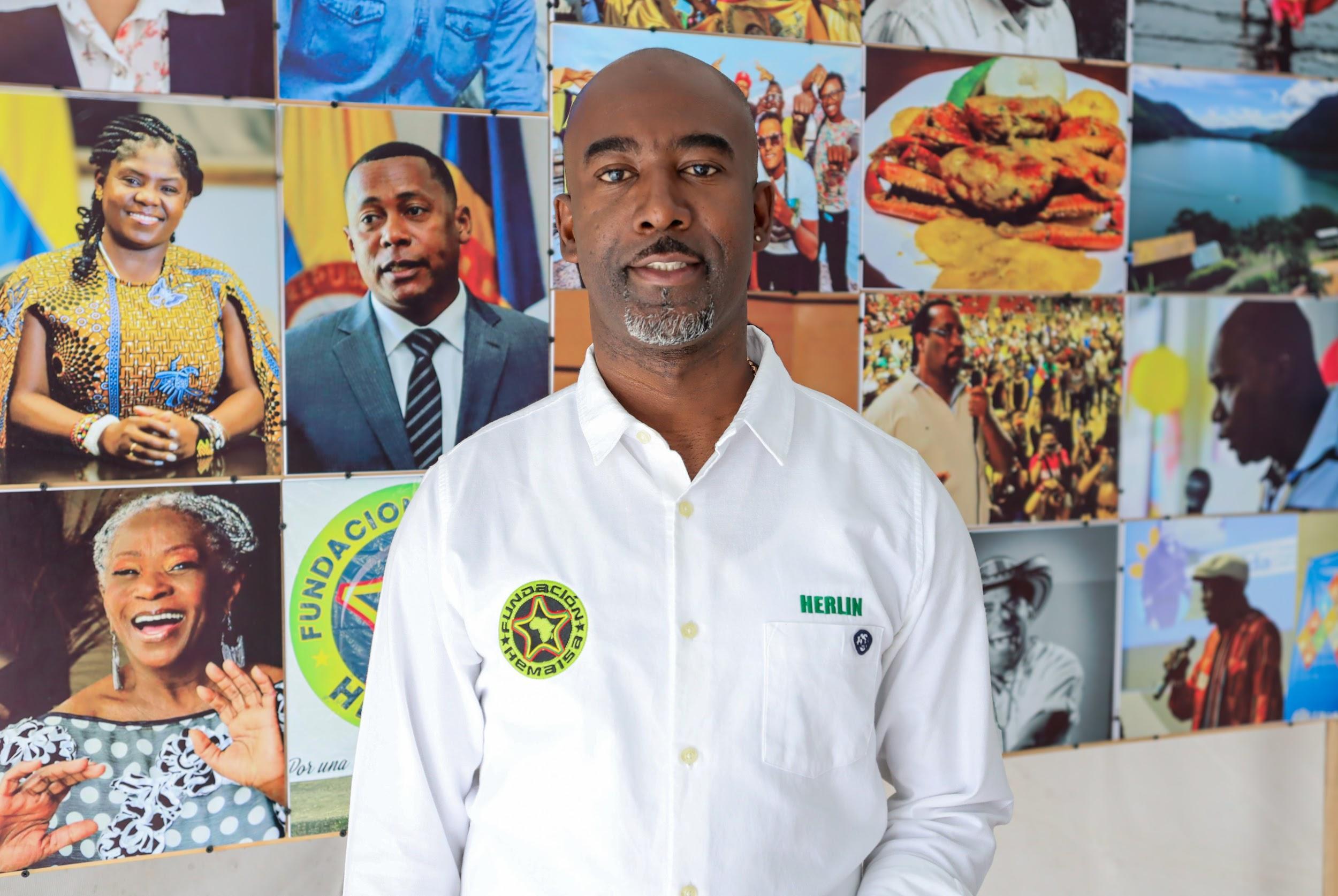

Después de ver los diferentes emprendimientos, fui a la parte trasera del polideportivo y en una carpa verde que albergaba equipos de sonido estaba Herlin Jair Torres Riascos, quien vestía jean oscuro y una camisa manga larga blanca, que al lado derecho tenía el logo de la Fundación HEMAISA, y al lado izquierdo, su nombre. Herlin es oriundo del municipio de López de Micay, Cauca, y llegó a Popayán en 1997 después de haber terminado el bachillerato en Buenaventura. Además, es uno de los fundadores del Encuentro de Colonias Afrodescendientes “Isaac Góngora”.

Herlin y yo nos dirigimos hacia una carpa donde había una exposición fotográfica, en la cual había imágenes de personajes muy ilustres del pueblo negro como Francia Márquez, Vicepresidenta del Gobierno actual y Belky Arizala, modelo. Mientras observaba aquellas imágenes le pedí a Herlin que me contara un poco sobre HEMAISA.

— HEMAISA es un nombre que de hecho es muy bonito y sale precisamente de las iniciales de los tres fundadores y organizadores de este importante evento, Herlin, Manuel e Isaac. Precisamente desde el año pasado el evento tomó el nombre de Isaac Góngora, en homenaje a este gran amigo, gestor cultural y líder de la vida que lastimosamente falleció — dijo Herlin, mirando a su alrededor.

Herlin Jair Torres Riascos, fundador del Encuentro de Colonias Afrodescendientes “Isaac Góngora”.

En medio de la prisa, porque Herlin debía estar pendiente del evento, le pedí que me comentara cuál era ese significado cultural y ancestral del encuentro.

— Nosotros los hombres y mujeres negros siempre hemos tenido el tema de reunirnos en diferentes fechas para seguir fomentando la unión entre nosotros y es precisamente lo que significa este encuentro de colonias, tener un espacio donde nos encontremos con nuestros amigos, familiares y que los niños se vayan apropiando y arraigando de lo que significa ser negro — afirmó Herlin con orgullo.

El 7 de abril de 2023, alguien publicó en Facebook: “Mientras la ciudad celebra con fe y devoción la Semana Mayor, en el otro lado, muy cerca al centro de Popayán, en el barrio Alfonso López, a esta hora están celebrando la pasión y muerte de Cristo”. Dicho comentario fue una reacción inmediata ante un video que mostraba a una multitud, mayormente afro, bailando y cantando “La vamo a tumbar”, un himno del Pacífico que irradia alegría, eriza la piel y acelera el corazón. Aquella noche, las vestimentas coloridas y los cabellos afros resaltaban.

Ante esto, varios usuarios empezaron a generar una serie de comentarios:

— Que (sic) falta de respeto ¿Por qué no hicieron esto otro día? ¿Por qué escogieron Viernes Santo? ¿Acaso no son temerosos de mi Dios?.

—Sin palabras… Para qué opinar ante tanto desadaptado.

—Pues como allá es la tal olla… A la policía como que le da miedo meterse allá, allá se la fuman verde que (sic) se puede esperar de esa gente.

Le recordé a Herlin la polémica en Facebook: ¿Usted cree que este es un evento que va en contra de las prácticas religiosas durante la Semana Santa en Popayán?

—Para nada, obviamente entendemos la libertad de culto que hay en Colombia, respetamos la Semana Santa de Popayán. Nosotros como hombres negros venimos de la religión que siempre ha estado alrededor de nuestras vidas y destinos, y lo que hacemos acá es una forma más bien diferente de vivir nuestra religiosidad. Debo decir también que en esa publicación se presentaron algunos comentarios negativos hacia el evento, pero fueron más los positivos y el respaldo que tuvimos.

Uno de esos comentarios positivos fue: “Este es un evento que se realiza hace muchos años y que nació propiciando espacios de convivencia e interacción para la comunidad negra a través de la gastronomía, el deporte, la danza (…) Al igual que las procesiones, este es un evento muy esperado por toda la comunidad e igual de importante”.

Otras miradas

Antes de que comenzara el partido me topé con varios jugadores del equipo de López de Micay. Llevaban puesto un uniforme de color verde y amarillo, entre ellos se mezclaban la emoción y los nervios. Ahí estaba Emilio Rodríguez, un destacado jugador.

— ¿Usted por qué cree que es importante reunir a las comunidades afros en un encuentro como este y sobre todo a través del deporte?

—El deporte es un instrumento que genera paz, alegría, esparcimiento y sobre todo seguridad. Este entorno es muy importante, ya que nos permite a nosotros como afros relacionarnos mucho más de lo que somos, esto nos une como hermanos — dijo Emilio.

Más tarde la llovizna apareció, pero no fue impedimento para que la gente siguiera disfrutando del evento, se escuchaban silbidos y aplausos. Mientras esperaba bajo una carpa a que cesara la lluvia y sintiendo cómo se mezclaba el olor de las lociones, bebidas y el petricor, me encontré a Ferney Quiñones Sinisterra, profesor de la Universidad del Cauca y conversé con él acerca del significado cultural y ancestral del evento.

—Habitualmente, cuando un estudiante de primaria o de bachillerato estudia, estudia con textos que son fijados en conceptos eurocéntricos, donde no se visibiliza qué fue lo que hizo la población afrodescendiente en la construcción de la civilización mundial. Este espacio como tal lo que está buscando es que nosotros nos encontremos primero, pero además que comencemos a construir, a saber, a aprender un poco más sobre nuestra historia para de esa manera poder saber hacia dónde vamos”, reflexionó Ferney Quiñones.

Salvaguardar el patrimonio vivo de las culturas africanas y de los afrodescendientes es muy importante, es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sostiene que dar visibilidad internacional a este patrimonio contribuye significativamente a su preservación y transmisión para el beneficio de las próximas generaciones.

Al son de la marimba, los cununos y el guasá, y con la noche como testigo, llegaba a su fin la edición XVIII de este encuentro que, durante muchos años, ha sido y seguirá siendo, un símbolo de la voz y la identidad del pueblo negro. La esencia de la negritud y la presencia de los Orishas se manifestaban en cada melodía, en cada paso y en cada grito.

*Co.marca es el Laboratorio de Medios Periodísticos del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca.