El día le maestro y la maestra se realizó un evento académico en la Universidad del Cauca sobre educación infantil en contextos de violencia. Organizado por el Observatorio Educativo y Pedagógico, fue también un acto de denuncia y memoria. Las voces presentes reafirmaron el rol transformador de la escuela en medio del dolor y la adversidad.

Por Paloma Muñoz

El pasado 15 de mayo, mientras en otras regiones del país se celebraba con bombos y platillos el Día del Maestro y la Maestra, en el Aula Máxima de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca, la memoria se sentó en la primera fila, y con ella, el dolor, la esperanza y la dignidad.

Ese día, el Observatorio Educativo y Pedagógico del Cauca convocó a un acto académico que fue también ceremonia, denuncia y rito. El evento se tituló “Cómo acontece la educación de niños y niñas en contextos de violencias en el Cauca”, pero fue mucho más que eso: fue una radiografía del alma herida del departamento, una canción rota que aún busca recomponer sus notas entre las voces de quienes insisten en enseñar, criar y proteger en medio del fuego cruzado.

Allí se congregaron activistas, docentes, académicos y defensores de derechos humanos. Vinieron con las manos y las voces cargadas de experiencias. Tomaron asiento Bertha Giraldo, del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz; Juan Manuel Tobar, de la Fundación Mambrú Internacional; José William Rivera, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y Alfredo Londoño, de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca.

Las trincheras de la paz

Uno de los diagnósticos más contundentes de la jornada fue que la universidad pública ha estado ausente de muchos debates por la paz. “Las trincheras de la paz deben ser las universidades”, se escuchó decir. Una afirmación que no fue solo metáfora: en el Cauca, educar es literalmente un acto de resistencia. En territorios donde se recluta a niños y niñas, donde las escuelas se quedan vacías y los docentes deben ganarse la confianza de comunidades marcadas por la guerra, enseñar es una forma de proteger la vida.

Los panelistas relataron cómo, en un muestreo reciente con 54 niños en el norte del Cauca, se evidenció que la mayoría de ellos no se sienten seguros en sus territorios. Frente a esto, se propuso una utopía: que algún día, los niños puedan estudiar sin miedo. Una utopía que parece lejana, pero que se construye todos los días con acciones pequeñas, como la del docente que logra que sus estudiantes lo quieran —un signo de que está haciendo bien su labor, de que la comunidad lo protege.

La vida como pedagogía

Se realizó una ofrenda espiritual desde la cosmogonía nasa, un acto de respeto a los espíritus de los ancestros que recordó que la educación también es ceremonia, territorio, resistencia simbólica. Fue también un momento para reivindicar la educación indígena propia, esa que enseña que donde hay vida, hay conocimiento.

Pero la realidad es tozuda: la firma del acuerdo de paz no trajo la calma prometida. El reclutamiento forzado y el asesinato de menores han aumentado. La escuela, en lugar de ser refugio, ha sido instrumentalizada. Como lo expresó la madre del movimiento nacional de madres y mujeres por la paz “La maldad también tiene su escuela y sus niveles”. A los niños se les enseña a cargar armas; a las niñas, a soportar abusos que no deberían tener nombre.

Y, sin embargo, allí están las madres, quienes montadas en chivas, recorren las veredas para recuperar a sus hijos, actividad que la han denominado “Guardia intercultural humanitaria”. Allí está el CRIC, organizando mingas sociales para contarle al país lo que ocurre. Allí está la guardia indígena, enseñando a los más pequeños que cuidar la vida y la tierra es también una forma de hacer escuela.

Sanando con arte

En la tarde, el evento cambió de tono sin perder intensidad. Bajo el nombre “Sanando heridas”, se presentaron experiencias educativas que han logrado abrir grietas de luz en medio de tanto horror. Fue el turno del arte, ese lenguaje que no necesita permiso para entrar en el alma.

Leonardo Huertas Fernández presentó “Semillas para la Paz”, un proyecto que enseña desde la ternura radical. Fernando Hurtado Daza, de la Fundación La Caracola, compartió su experiencia de educación popular y reparación desde el arte. Y desde La Juntanza Popular, Itzel Leitón Muñoz y Paola Medina Torres mostraron cómo la creación colectiva puede ser bálsamo para las infancias golpeadas.

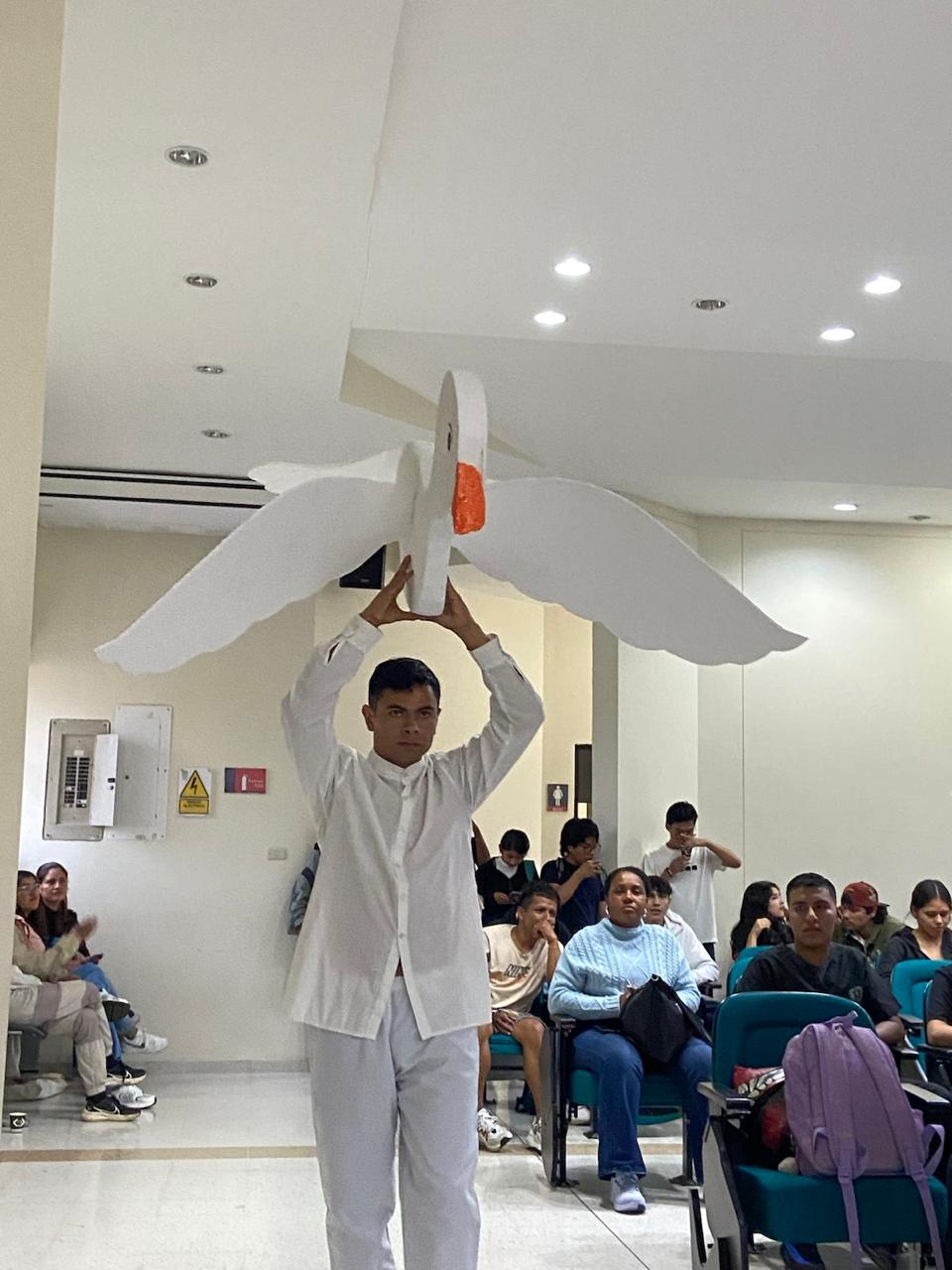

El cierre estuvo a cargo de los estudiantes de Licenciatura en Educación Artística, quienes, a través de una muestra artística, recordaron que la educación también se canta, se baila y se pinta, especialmente cuando las palabras no bastan.

Paradojas necesarias

“El Cauca tiene 515 niños desaparecidos”, se dijo en algún momento. Un silencio pesado inundó el auditorio. No hay estadísticas que consuelen. Pero hubo una certeza que se repitió como mantra durante todo el encuentro:” la educación es la salvación, aunque ella misma también haya sido víctima”.

Quizá sea esa la paradoja más profunda: que, en una tierra desangrada por décadas de conflicto, aún haya quienes crean que sembrar una escuela es más poderoso que empuñar un fusil.

Y mientras eso ocurra, habrá esperanza. Y habrá futuro.