José Alirio Cobo Lemos – comiteregionallacteocauca@gmail.com – j-cobo@hotmail.com

El COMITÉ REGIONAL DE LA CADENA LÁCTEA DEL CAUCA en articulación con el Centro Agropecuario del Sena regional Cauca y FEDEGAN – FNG, comprometidos con el desarrollo de la cadena láctea caucana, inicia acciones de capacitación a profesionales y técnicos vinculados a la actividad ganadera con el objetivo de incrementar el nivel del conocimiento sobre ganadería sostenible, este proceso se desarrollará durante el año 2025, con la realización de talleres de gestión del conocimiento, y a su vez, esta estrategia se trabaje con los ganaderos de la región de los procesos formativos del SENA, donde se combine el conocimiento tradicional sobre ganadería sostenible (conocimiento tácito) con el conocimiento técnico científico de los profesionales y técnicos institucionales (conocimiento explícito), de tal forma que en conjunto se logre co-crear o crear colectivamente un nuevo conocimiento sobre cómo producir con el ganado en sus fincas, teniendo en cuenta los elementos de la Ganadería Sostenible.

El desarrollo de la ganadería se ha soportado por productores, en los que el conocimiento que utilizan lo adquieren mediante tradición oral, mitos, leyendas y experiencia personal, por lo común sin asistencia técnica o acompañamiento científico, generando productos con poco control en su productividad y con calidad indeterminada, particularmente en razón a la poca estandarización y/o uniformidad de lo producido. Tal comportamiento de los sistemas ganaderos en el país, ha llamado la atención sobre la gestión del conocimiento (GC), representada como un camino de transición, que contribuye al reconocimiento de los problemas locales y su solución, de la mano del uso y/o aplicación del mismo; hecho, que ha sido reconocido en diferentes contextos, entre ellos, el de la producción de alimentos.

La gestión del conocimiento es una disciplina de la administración, que se enfoca en el procesamiento del conocimiento. Tiene como propósito incrementar la capacidad de la ganadería para usarlo, mejorar los procesos de producción con los animales, la organización de la finca y la toma de decisiones, para adaptarse al ambiente (Rodríguez & Dante, 2008). En la gestión del conocimiento se reconoce que el conocimiento es de dos tipos: CONOCIMIENTO TÁCITO Y CONOCIMIENTO EXPLÍCITO.

El conocimiento tácito es subjetivo, es producto de la experiencia cotidiana, mitos y leyendas, modelos mentales, habilidades y técnicas artesanales, transmitido por tradición oral de generación en generación, es conocimiento que no tiene origen formal, es el que el ganadero y su gente tiene, maneja y adquiere en su trabajo cotidiano en la finca, también se alimenta de la convivencia con su entorno social. Está determinado por el contexto, por lo que resulta difícil expresarlo en palabras, oraciones, números o fórmulas.).

El conocimiento explícito, es el que se ha documentado o codificado, es objetivo, racional y puede combinarse, analizarse, validarse y socializarse, es expresado en palabras y oraciones. Este conocimiento generalmente es de origen formal o generado mediante un método sistemático o científico, es el que manejan los profesionales, los investigadores, las instituciones de investigación, la academia, entre otros (Montuschi, 2001; Rodríguez & Dante, 2008).

El conocimiento se ha venido utilizando desde la antigüedad en combinación con el trabajo y la creatividad para producir bienes o servicios, y adelantos científicos o tecnológicos.

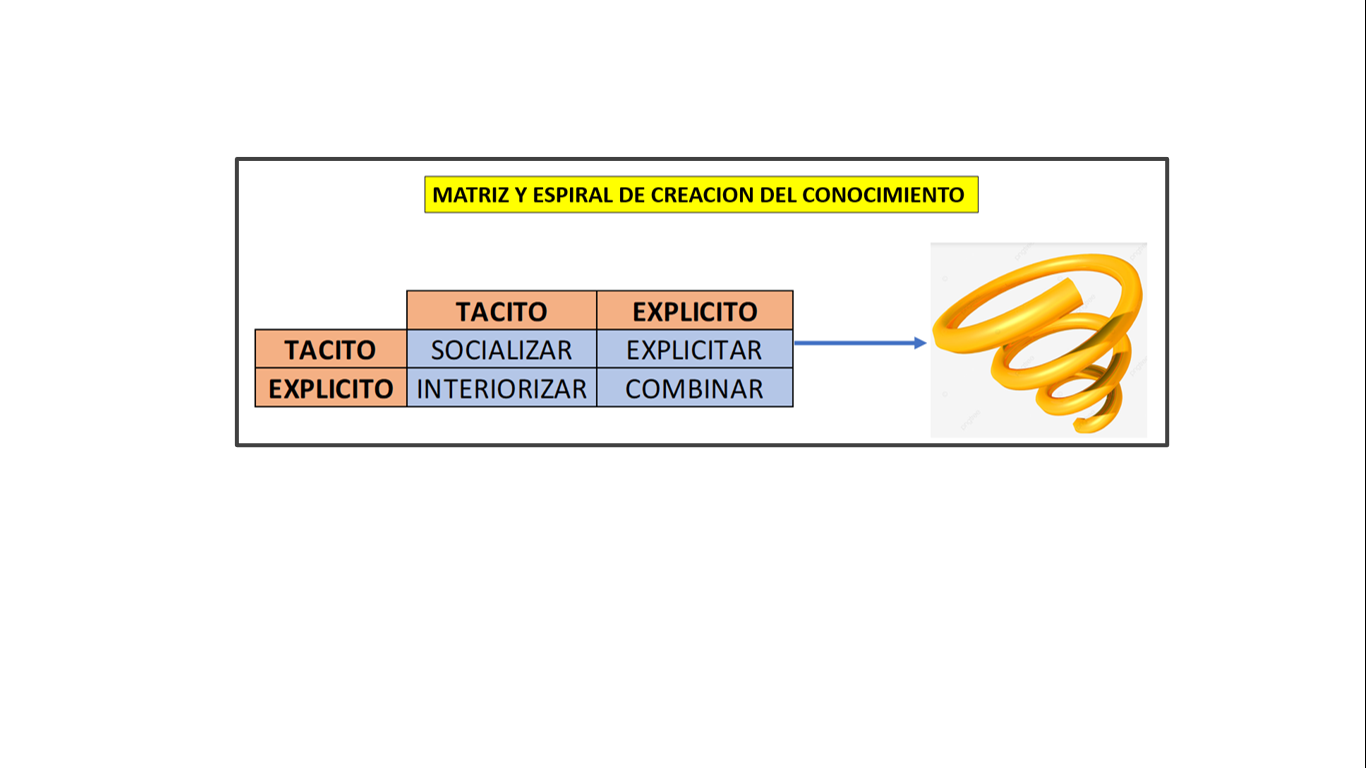

Para la creación de conocimiento, Nonaka (Nonaka, 1994; Montuschi, 2001a y 2001b; Rodríguez et ál., 2008) plantea que debe seguirse un modelo en el que se combinen los conocimientos tácito y explícito, siguiendo la matriz de creación de conocimiento. Para la construcción de conocimiento según el modelo de Nonaka et ál. (1999), se socializa” cuando se pasa el conocimiento de tácito a tácito, esto sucede cuando el conocimiento pasa de una persona a otra de manera verbal o espontánea; se “externaliza” cuando el conocimiento pasa de tácito a explícito, es decir, se documenta el conocimiento tácito dentro de un método o modelo sistemático; se “combina” cuando el conocimiento explícito se mezcla o se hace sinergia con otro conocimiento explícito y se obtiene como resultado un nuevo producto más evolucionado; se “interioriza” cuando el conocimiento explícito se lleva de nuevo a tácito y este se incorpora al proceso normal de análisis y toma de decisiones, dando origen a la matriz de creación del conocimiento que al cerrar el ciclo y volver a comenzar avanza sobre el siguiente ser ontológico dando origen a la espiral de creación de conocimiento en las organizaciones (figura 1).

figura 1

La gestión del conocimiento (GC) “Implica una habilidad basada en un equipo entrenado de personas, un proceso determinado previamente y una tecnología adecuada que permite capturar y aplicar pensamientos e ideas” (Guerra, 2008); también se entiende como el proceso sistemático y organizacional para adquirir, construir y comunicar conocimiento entre miembros de una organización, haciendo uso del conocimiento previamente generado, para ser más efectivos y eficientes en sus labores; a la vez, manteniendo una dinámica continua de construcción de nuevo conocimiento (Arias, 2007). La gestión del conocimiento conecta las necesidades de conocimiento con la estrategia de la empresa, dando acceso y representando el saber individual como organizativo, haciendo que como activo cree valor por sí mismo al ser aplicado en el proceso (Guerra, 2008).

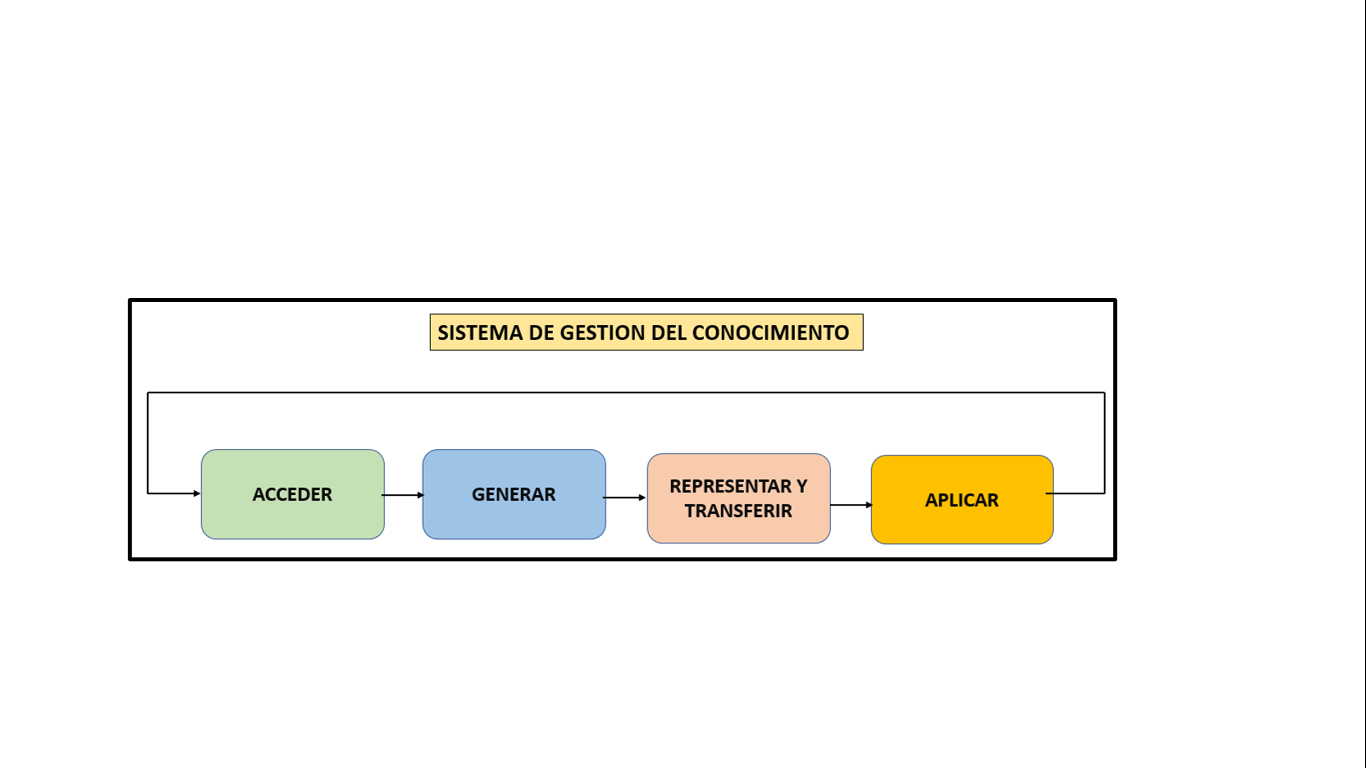

En la gestión del conocimiento se reconocen cinco elementos: acceder, generar, representar-transferir, aplicar y retroalimentar. Acceder es saber dónde buscar el conocimiento; generar es desarrollar, crear, conseguir conocimiento; representar-transferir es transformar el conocimiento en un formato que pueda ser de fácil acceso por otros; aplicar es usar el conocimiento por otras personas, procesos, funciones e iniciativas; y retroalimentar consiste en volver a la fase uno en un ciclo continuo. (figura 2). (Guerra, 2008).

figura 2

La gestión del conocimiento aplicada al sector ganadero se acerca a los postulados de la investigación y el desarrollo participativo, que se definen como un conjunto de conceptos, prácticas, normas y actitudes que permiten a las personas mejorar su conocimiento sobre agricultura y manejo sostenible de recursos naturales. Su meta fundamental es buscar una participación amplia y significativa de los grupos de usuarios en el proceso de investigar y buscar mejoras para situaciones locales, necesidades y oportunidades (Gonsalves et ál., 2005).

La investigación acción participativa (IAP) se define como un proceso en el cual los miembros de un grupo o comunidad colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrar soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. El proceso tiene tres pasos: investigación, educación y acción. La investigación acción participativa se puede clasificar como función del papel de los participantes teniendo en cuenta tres vectores: grado de control, grado de colaboración y grado de compromiso.

Para lograr el crecimiento de la ganadería caucana se plantea una pregunta: ¿cómo acompañar el proceso de este sector, de tal suerte que se genere una ganadería moderna y competitiva? Las respuestas planteadas se han dado explorando las tendencias que en el entorno marcan dos grandes fuerzas: la gestión del conocimiento (GC) y su apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Al querer aplicar estas dos tendencias, primero se requiere que los ganaderos crean que este es el camino, el del conocimiento, para que las ganaderías se vuelvan más productivas y competitivas.

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas se entiende a una ganadería como un proceso de transformación de energía solar desde pasto a carne o leche como productos

para el consumo humano. Este proceso de transformación de la energía genera entropía o pérdida de energía, que, en un sistema de producción, según la teoría del diezmo, del 100%

de la energía que se atrapa en forma de vegetales el 1% se convierte en energía en forma de carne disponible para consumo humano (Aguilera, 1989; Sanchez et ál., 2001; Machado et ál., 2008). El sistema tiene una entropía del 99%; si se quisiera controlar o disminuir esta entropía es necesario que el sistema genere neguentropía (Johansen et ál., 2004), lo que

se logra a través de la información.

La entropía se conoce como la tendencia natural del universo de ir de los estados de alta energía y alta organización que son menos probables, a los estados de baja energía y baja organización que son más probables (Hawking et ál., 1994; Perus, 2009). También se puede entender como la tendencia de ir a los estados más probables (Gallestey, 2007), o simplemente como la tendencia de ir al desorden ( Johansen et ál., 2004).

Si la tendencia del universo es ir al desorden, entonces ¿cómo es que existen cosas ordenadas como los seres vivos? Esto es porque hay una fuerza contraria que genera contrapeso al desorden, una fuerza generadora de orden que equilibra al desorden; esta fuerza recibe el nombre de entropía negativa (-entropía) o neguentropía (Díaz, 2008; Cueva, 2007; Schrödinger, 2005).

Según Díaz (2008), neguentropía es la fuerza que lleva a incrementar los niveles de organización y energía. Los físicos como Gell Mann (1998) definen desorden o entropía como la cantidad de información que hace falta para que un sistema esté ordenado. También plantea entropía como una medida de la ignorancia del sistema y su funcionamiento, que en términos prácticos se manifiesta como desorden.